法國《費加羅報》2月6日刊登題為《科學家發現解釋阿爾茨海默病的新線索》的報道稱,阿爾茨海默病患者的神經退化程度竟然并不大嗎?是否可能主要是神經元機能問題?研究人員多年來一直走在錯誤的道路上嗎?以上是法國與加拿大魁北克聯合團隊發表在《科學報告》雜志上的研究所提出的問題。

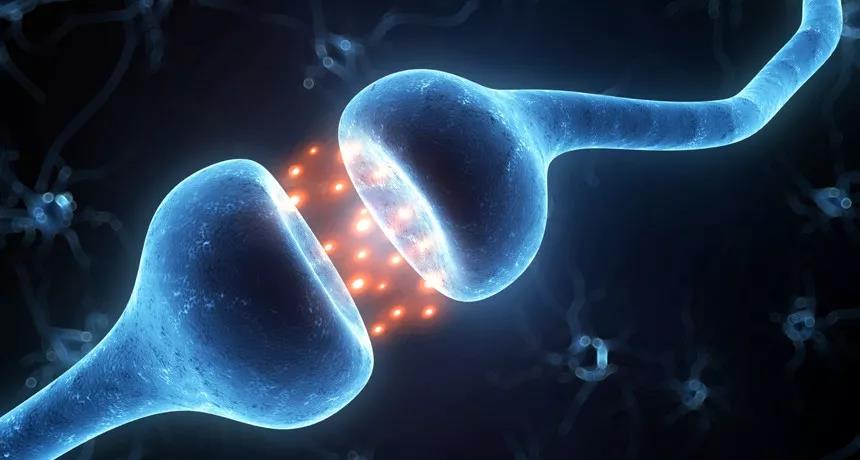

這項研究證明,與原本預計會看到的突觸(能夠傳導神經信號的神經元末梢)銳減相反,研究人員僅觀察到一小部分突觸消失,達不到病理學分級中的嚴重程度。位于蒙特利爾的麥基爾大學道格拉斯心理衛生研究所教授薩拉·梅斯蒂卡維在與巴黎索邦大學的法國團隊合作進行研究后認為:“突觸數量減少主要是在患病最末期才出現,因此其數量減少很可能是病果而非病因。”

報道稱,研究團隊不知拿這個令人困惑的結果如何是好。梅斯蒂卡維解釋說:“之前的觀點認為這種病的癥狀是由大量神經元和突觸死亡造成的。我們得出的最新結論完全有悖于這一觀點。所以我們在思考發表這一成果的意義。后來我們慢慢想到或許我們有重要發現:實際上患病過程中并沒有出現大規模神經退化。”

具體來說,研究團隊測定了突觸蛋白的含量,就是前額皮層中幾乎所有突觸結構和機能中包含的蛋白。而前額皮層控制的很多認知機能都會在罹患阿爾茨海默病時退化。科學家們共研究了171名去世患者的大腦。

結果表明,與健康大腦相比,這些大腦的突觸蛋白量平均僅減少20%到30%,而且大部分都是在癡呆的最后階段發生的。絕大多數人的減少數量也與癡呆的嚴重程度無關。無論如何,沒有任何有力證據能夠解釋患者為何出現那些癥狀和皮層萎縮。

研究人員菲利普·阿穆耶爾明確指出:“這一點(萎縮的存在)毋庸置疑。很多皮層區都縮小了,表明腦中神經元密度下降。這甚至是對該疾病的一種診斷方法。”

但神經元減少并不能自然而然地推斷出突觸減少。阿穆耶爾說:“與神經元死亡相配合的是該環境下的突觸重組。突觸會繞開這一損失,在其他細胞間創造新的連接。這被稱為神經可塑性。所以,我們不能排除神經元退化伴隨著新突觸形成的可能性,這或許就是突觸最終消失得并不多的原因。不過,突觸雖然還有很多,卻很有可能無法正常發揮機能,所以癥狀才會加劇。”

梅斯蒂卡維也認同這一觀點:“我們推測,無論晚期剩下多少神經元,突觸的數量始終是足夠的,只是有些不發揮作用了。我們要找出是哪些突觸罷工以及它們罷工的原因。所以,不要再試圖保護神經元了,而是要修復突觸異常。這或許是個非常好的消息,因為在治療層面會更容易實現!”

掃描關注官方微信

掃描關注官方微信 掃描關注客服微信

掃描關注客服微信

本站文字及圖片內容版權歸湖南普親老齡產業發展有限公司所有,任何單位及個人未經許可,不得擅自轉載使用

網站備案/許可證號「湘ICP備15011513號-1」 法律聲明

Copyright © 2019 湖南普親老齡產業發展有限公司 版權所有